TARGATT™ Large Knock-in Technology: Stabile, präzise Genmodifikationen in iPSCs

Die TARGATT™ Large Knock-in Technology ermöglicht präzise und stabile Genmodifikationen in induzierten pluritpotenten Stammzellen (iPSCs), ideal für die Entwicklung allogener Zelltherapien und komplexer Krankheitsmodelle. DNA-Konstrukte von einem oder mehreren Genen bis zu ≥50 kb können site-spezifisch als Einzelkopie am H11 Safe Harbor Locus integriert werden. So wird eine zuverlässige, langfristige Genexpression erreicht, während unspezifische Modifikationen minimiert werden.

Für die einfache Evaluierung der Technologie stehen verschiedene „ready-to-use“ TARGATT™ iPSC-Linien zur Verfügung, darunter die neuen hypoimmunogenen ActiCells™ RUO Hypo hiPSCs, die im ActiCells™ RUO TARGATT™ Hypo hiPSC Knock-in Kit enthalten sind. Diese Zellen sind so konzipiert, dass sie Immunreaktionen minimieren, pluripotente Differenzierung ermöglichen und gleichzeitig präzise genomische Modifikationen erlauben.

Darüber hinaus bietet CellSystems eine breite Palette an Services an, darunter:

- Herstellung von TARGATT™ Site-specific Knock-ins in kundenseitig bereitgestellte iPSCs.

- individuelle iPSC-Masterzelllinien-Entwicklung, um maßgeschneiderte Zelltherapie-Modelle zu verwirklichen.

Weitere Informationen zu TARGATT™ Produkten und Dienstleistungen finden Sie hier: https://cellsystems.eu/targatt-large-knock-in-technology-for-ipsc-research/

Lassen Sie sich individuell beraten, wie Sie die TARGATT™ Large Knock-in Technology gezielt in Ihren Projekten einsetzen können.

Kontakt:

CellSystems GmbH

Telefon: +49 2241 25515 0

E-Mail: info@cellsystems.de

Website: www.cellsystems.de

T-CURX announces $20M Series A first closing led by BiomedVC

T-Zelle © cgtoolbox/www.istockphoto.com

T-Zelle © cgtoolbox/www.istockphoto.comT-CURX GmbH (T-CURX) today announces the first closing of a $ 20M (€ 17.7M) Series A financing with a syndicate of European and Asian investors for accelerating clinical development of T-CURX non-viral clinical CAR-T therapies in AML and solid tumor indications, as well as advancing T-CURX proprietary non-viral technologies for in vivo CAR-T generation.

The Series A syndicate was led by BiomedVC and included Bayern Kapital, WuXi Biologics Healthcare Ventures, HighLight Capital (HLC), and i&iBio Fund, as additional investors along with existing and new individual investors.

Ulf Grawunder, PhD, co-founder and CEO of T-CURX, commented on the closing of this Series A financing round for T-CURX:

“I am very excited that T-CURX attracted such a high-profile, international investor’s syndicate, led by BiomedVC, for financing T-CURX`s non-clinical and clinical CAR-T technologies and CAR-T pipeline programs, respectively. It is a testament of the high quality of T-CURX data and the promise of our non-clinical and clinical non-viral CAR-T pipeline in AML & CLL and solid tumor indications going after novel targets. It also highlights the high value of our unique approach to leverage non-viral CAR-vector and LNP technologies for highly economical and scalable in vivo CAR-T generation, in order to “democratize” CAR-T therapies for patients globally.”

Aristotelis Nastos, PhD, Managing Partner and investment director at lead-investor BiomedVC adds:

“I am thrilled about leading a highly dedicated international syndicate of early-stage investors from Europe and Asia in this Series A financing for T-CURX. We were deeply impressed by the data on non-viral CAR-T product and technology development at T-CURX, the track-record and experience of T-CURX Founder’s and Management team and the promise of T-CURX non-viral CAR-T technolgies hold for making CAR-T therapies accessible and affordable for many cancer patients globally. We are very much looking forward to support T-CURX to achieve all of their therapeutic and commercial ambitions”

T-CURX is a German Biotech company located in Würzburg and Munich, Germany, spun-out of the laboratory of its co-founder, Prof. Michael Hudecek, University of Würzburg, who is a European KOL and pioneer in the development and clinical translation of non-viral CAR-T cell therapies to target various types of cancer.

About T-CURX

T-CURX is a privately owned, German Biotech company based in Würzburg founded in 2017 with the vision of bringing next-generation CAR-T cell therapies manufactured with cost-effective and highly scalable non-viral CAR-T cell technologies to more cancer patients in need of more effective cancer therapies. T-CURX was spun out of the laboratory of T-CURX co-founder Prof. Michael Hudecek at the University of Würzburg and is led by Ulf Grawunder, PhD, a seasoned serial entrepreneur as CEO, who is also one of the co-founders. T-CURX leverages a portfolio of proprietary non-viral CAR-T technologies for scalable and cost-effective CAR-T manufacturing based on virus-free, Sleeping-beauty transposon gene transfer into patient’s T cells. For more information about T-CURX visit the web-site www.t-curx.com

About BiomedVC

BiomedVC is is a leading Swiss early-stage VC at the center of European biotech. BiomedVC builds companies around the most intriguing innovation. We strive to enable founders and their ideas. We work together on a basis of equality - as a team and with entrepreneurs. We focus on scientific excellence, building strong companies to create medical and commercial value and bring new medicines to market that improve patient’s lives.

For further information:

Ulf Grawunder, CEO

E-Mail: ulf@t-curx.com

For media enquiries:

Phone: +49-(0)-931-250-99-712

E-mail: pr@t-curx.com

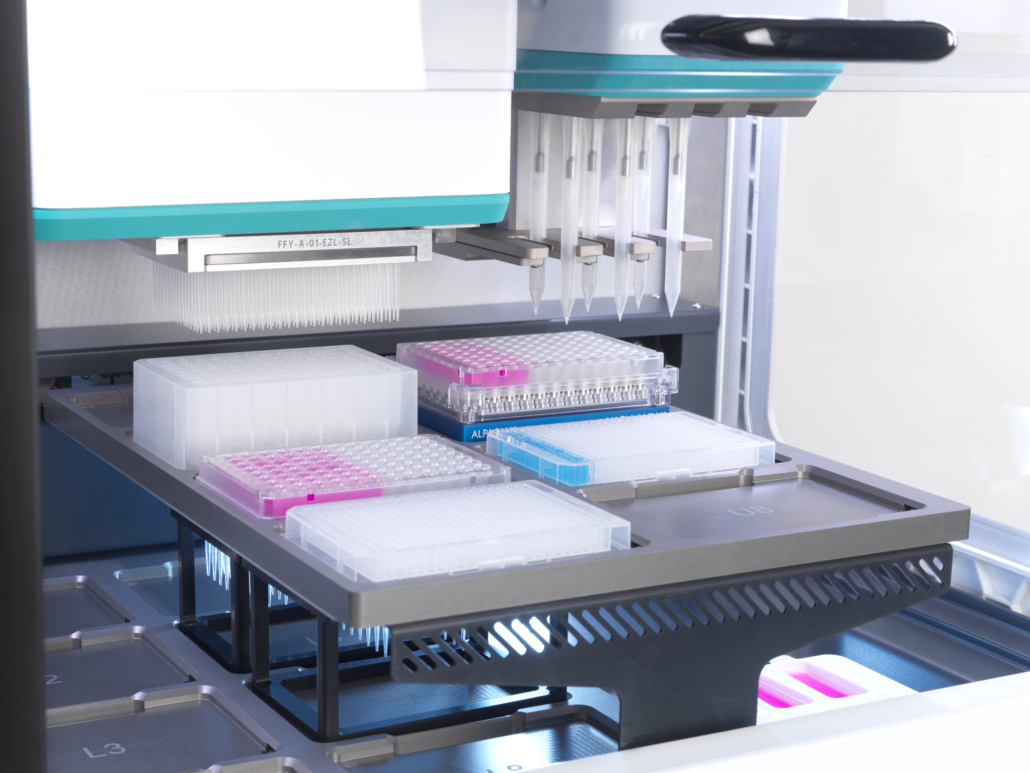

SPT Labtech und Alithea Genomics beginnen eine Zusammenarbeit zur Automatisierung von ultrasensitiven Single-Cell Transkriptomik-Workflows

SPT Labtech, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Lösungen für Laborautomatisierung und Liquid Handling, und Alithea Genomics, ein Pionier im Bereich der large-scale RNA-Sequenzierung und Transkriptomik, geben ihre Zusammenarbeit bekannt, um automatisierte Lösungen für die Single-Cell Transkriptomik bereitzustellen.

Die Partnerschaft basiert auf der Integration von MERCURIUS™ FLASH-seq, der ultrasensitiven Single-Cell RNA-seq-Technologie von Alithea Genomics, mit SPT Labtechs All-in-One-Liquid-Handling-Plattform firefly®, um einen skalierbaren und reproduzierbaren Workflow für die Transkriptomik-Forschung anzubieten. Der automatisierte Workflow ist über die Application Support Teams von SPT Labtech und Alithea Genomics bereits weltweit verfügbar.

Die Einzelzell-Transkriptomik ist ein schnell wachsendes Forschungsfeld, das zentrale Fortschritte in der Zellbiologie, Immunologie und Arzneimittelentwicklung ermöglicht. Viele Workflows sind jedoch durch manuelle Schritte in der Bibliotheksvorbereitung eingeschränkt, da Pipettierfehler und manuelle Handhabung zu Inkonsistenzen führen und den Durchsatz begrenzen können. Die Zusammenarbeit richtet sich gezielt auf diese Herausforderung: Mithilfe der präzisen Low-Volume-Dispensierung von firefly in Kombination mit der skalierbaren RNA-Seq-Technologie von Alithea Genomics, können Reproduzierbarkeit, Durchsatz und Zugänglichkeit von Einzelzell-Studien verbessert werden. Da die Nachfrage nach effizienterer und kostengünstiger Einzelzell-Sequenzierung wächst, wird die Automatisierung sensibler RNA-Seq-Protokolle sowohl für akademische als auch für Forschungseinrichtungen immer wichtiger.

Alithea Genomics hat sich mit seinen skalierbaren und kosteneffizienten Lösungen für die RNA-Sequenzierung einen Namen gemacht. MERCURIUS FLASH-seq, ein neuartiges Single-Cell RNA-seq-Protokoll, bietet eine hohe Empfindlichkeit bei der Generkennung in low-volume Inputproben und Single-Cells.

Riccardo Dainese, CEO und Mitgründer von Alithea Genomics, erklärte: „Unsere Mission war es von Anfang an, RNA-Sequenzierung in hoher Qualität und mit hohem Durchsatz für jedes Labor skalierbar und zugänglich zu machen. Durch die Kombination von MERCURIUS FLASH-seq und MERCURIUS Total DRUG-seq mit firefly beseitigen wir zentrale Engpässe in den Workflows der Library Preparation. Diese Zusammenarbeit vereinfacht komplexe Prozesse, reduziert Kosten und ermöglicht es Forschern, sich auf ihre Entdeckungen zu konzentrieren.“

Morten Frost, Chief Commercial Officer bei SPT Labtech, kommentierte: „Unsere Kollaboration markiert einen wichtigen Schritt in Richtung umfassenderer Automatisierung komplexer RNA-Workflows und unterstützt die zunehmende Integration der Transkriptomik in die translationale und klinische Forschung. Durch die Implementierung dieses Workflows auf unserer firefly Plattform können Labore nun ein neues Niveau an Effizienz, Reproduzierbarkeit und Durchsatz erreichen. Die modulare Architektur von firefly unterstützt experimentelle Designs im großen Maßstab und ermöglicht konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Durchsatzanforderungen.“

Für weitere Informationen besuchen Sie sptlabtech.com oder alitheagenomics.com.

Umfangreiches Portfolio von iPSC-differenzierten Zellen und Medien

CellSystems

CellSystemsUmfangreiches Portfolio von iPSC-differenzierten Zellen und Medien – aktuell 25% Rabatt

CellSystems® bietet hochwertige humane Zellen, die aus gut charakterisierten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) differenziert wurden, genannt iPSC-differenzierte Zellen/iPSC-derived cells. Sie verbinden die Eigenschaften primärer Zellen mit der Verlässlichkeit standardisierter Produkte.

Unser Portfolio umfasst Vorläufer- und differenzierte Zelltypen – darunter zahlreiche neuronale und gliale Subtypen, Kardiomyozyten, retinale Progenitorzellen, Endothelzellen sowie vielfältige hämatopoetische Zelltypen – und geht darüber hinaus. Für alle Zelltypen gibt es optimal abgestimmten Kulturmedien, die konsistente und reproduzierbare Ergebnisse ermöglichen. Bei den aus iPSCs differenzierten NK-Zellen sind z.B. die im Kit enthaltenen Medien sowohl für Expansion als auch zytotoxische Assays geeignet.

Mit den iPSC-differenzierten Zellen können Sie Ihre Forschungsprojekte, Wirkstoffentwicklung und Screening effizient ausweiten und präzise Modelle für Ihre Fragestellungen nutzen.

Aktuell erhalten Sie 25 % Preisnachlass auf die iPSC-differenzierten Zellen von Applied StemCell. Diese sind jeweils als Kit inklusive der optimierten Kulturmedien erhältlich. Das Angebot gilt für Bestellungen bis zum 31. Dezember 2025.

Falls Sie im Portfolio nicht die passende Zelllinie finden, unterstützt Sie CellSystems® auch mit maßgeschneiderten Lösungen. Dazu gehören die Herstellung „footprint“ -freier iPS-Zellen aus humanen oder tierischen Proben, gezielte Gen-Editierungen (Punkt-, Knock-in- und Knock-out-Mutationen) sowie die Differenzierung in krankheitsrelevante Zelltypen wie enterale, sensorische und motorische Neuronen, Betazellen oder Hepatozyten. So erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Forschung.

Kontaktieren Sie uns unter info@cellsystems.de oder telefonisch unter +49 2241 25515-0 – wir beraten Sie gerne.

New Publication in Frontiers in Molecular Biosciences on Rare and Special N-glycan Features Found on Human IgG

We are pleased to announce that a research team led by glyXera GmbH, in collaboration with New England Biolabs, University Hospital Magdeburg, and the Max Planck Institute Magdeburg, successfully published a pioneering study in Frontiers in Molecular Biosciences with the title “Raider of the lost N-glycans – Localizing rare and frequently overlooked IgG N-glycans with sulfation or bisecting LacNAc”.

Antibody glycosylation is an immensely important research area of great interest, both in terms of recombinant biotherapeutics and native antibodies in the body. The latter in particular are popular targets for finding glycan-based biomarkers, e.g. for cancer, autoimmune diseases, well-being, and other medical conditions.

In this study, a combination of affinity chromatography-based capture, proteolytic fragmentation, and multiplexed capillary gel electrophoresis with laser-induced fluorescence (xCGE-LIF) was used to perform an in-depth analysis of N-glycans from intact IgG as well as its Fab and Fc regions. Consequently, low abundant glycans with special features were unveiled, including the bisecting LacNAc motif and sulfation. These structures have been overlooked in analyses of IgG N-glycans for years. Notably, the sulfation of N-glycans was proven with an apo-sulfatase, provided by our partner New England Biolabs, in an epitope-directed glycan enrichment (EDGE) profiling workflow.

These insights not only contribute to advancing our understanding of IgG glycosylation, but also demonstrate the unique analytical power and efficiency of glyXera’s xCGE-LIF technology for complex glycomic studies. Based upon these results, the xCGE-LIF platform can set new standards in straightforward, high-throughput glycan analysis that allows a confident and time efficient examination even of such low abundant and otherwise difficult to identify N-glycans.

The article is published open access and can be read in full on the publication web page: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmolb.2025.1593708

If you would like to learn more about our high-performance glycan analysis products, including glyXboxCE, or are interested in a research cooperation, please feel free to get in touch.

Live-Webinar: Restoring Nature with NGS: The Role of Automation in Conservation Science

Kedrick Mckissock, Senior Research Associate beim Sequencing Core von Colossal Biosciences, erklärt, wie modernste Genomik Wissenschaftlern hilft, den Weg zur ökologischen Erholung und zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten zu bereiten.

📅 WANN: Freitag, 26. September 2025 - 18:00 - 19:00 Uhr

Über Jahrhunderte hinweg haben ökologische Schäden zu erheblichen Verlusten an biologischer Vielfalt, zum Artensterben und zur Zerstörung von Ökosystemen geführt. Um diese Schäden teilweise zu beheben und zukünftige Zerstörungen zu verhindern, arbeiten Forscher daran, ausgestorbene Arten wiederzubeleben und ökologische Nischen neu zu schaffen. In diesem Webinar mit Colossal Biosciences erklärt Kedrick Mckissock, wie Automatisierung den Fortschritt im Bereich Genome Editing zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten und zur Wiederherstellung der Biodiversität vorantreibt.

Registrieren Sie sich für das Webinar und erfahren Sie:

- wie fortschrittliche Automatisierungstechnologien Skalierbarkeit, hohen Durchsatz und präzise Analysen von bearbeiteten Genomen ermöglichen

- wie Wissenschaftler skalierbare Sequenzierungs-Workflows nutzen, um tiefere Einblicke in die Genombearbeitung zu gewinnen

- wie modernste Technologien die ökologische Erholung und Artenwiederbelebung unterstützen

Registrieren Sie sich über diesen Link: Webinar-Registrierung. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten die Webinar-Aufzeichnung im Anschluss per E-Mail.

Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie anschließend auch auf unserer Webseite. Klicken Sie auf folgenden Link und erhalten Sie zudem weitere Informationen wie Webinare, Videos und Applikationen zu erhalten: SPT Labtech Resources.

PlasmidFactory-Gründer Dr. Martin Schleef mit Innovationspreis NRW 2025 ausgezeichnet

© by PF

© by PFDer Gründer und langjährige Geschäftsführer der PlasmidFactory GmbH, Dr. Martin Schleef, wurde heute in Düsseldorf mit dem Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2025 geehrt.

Der Innovationspreis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen Deutschlands und wird jährlich vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW vergeben. Mit ihm werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch herausragende Forschungs- und Transferleistungen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft nachhaltig geprägt haben.

„Diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre und zugleich eine Würdigung der Arbeit, die wir gemeinsam bei PlasmidFactory über viele Jahre geleistet haben. Innovation war von Anfang an unser Antrieb – insbesondere die Entwicklung von fortschrittlichen DNA-Lösungen wie dem Minicircle, die entscheidend dazu beigetragen haben, das Feld der Zell- und Gentherapie voranzubringen. Umso mehr freue ich mich, dass dieser Weg nun auf so eindrucksvolle Weise Anerkennung findet“, sagt Dr. Martin Schleef, Gründer und CEO der letzten 25 Jahre von PlasmidFactory.

Die PlasmidFactory wurde im Jahr 2000 in Bielefeld gegründet. Unter der Führung von Dr. Schleef entwickelte sich das Unternehmen von einem Spin-off zu einem international führenden Anbieter für hochqualitative DNA-Produkte. Heute liefert PlasmidFactory Plasmide und Minicircles u.a. zur Herstellung von Adeno-assoziierte Vektoren (AAV), mRNA und Zelltherapien bis hin zur GMP-Qualität an akademische Einrichtungen, Biotech- und Pharmaunternehmen weltweit. Mit diesen Produkten unterstützt das Unternehmen entscheidend die Forschung und klinische Entwicklung in den Bereichen Gen- und Zelltherapie, sowie Impfstoffentwicklung.

„Wir sind stolz, diese Erfolgsgeschichte fortzuführen. Der Innovationspreis NRW ist nicht nur eine Auszeichnung für die Leistungen von Dr. Schleef, sondern auch ein Ansporn für uns alle, die Zukunft der Biotechnologie und insbesondere der Zell- und Gentherapie weiter aktiv mitzugestalten. Seine Pionierarbeit ist die Basis, auf der wir heute mit unserem Team aufbauen – und die wir mit unseren hochwertigen DNA-Lösungen konsequent weiterentwickeln“, betont Dr. Dirk Winnemöller, CEO von PlasmidFactory.

Mit 25 Jahren Erfahrung, einem internationalen Kundenstamm und modernsten Produktionsanlagen ist PlasmidFactory heute ein wichtiger Partner für die Entwicklung und Herstellung neuartiger Therapien.

Über den Innovationspreis NRW

Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen wird seit 2008 vergeben und zählt zu den höchstdotierten Innovationspreisen in Deutschland. Er würdigt herausragende Leistungen in den Kategorien „innovation“, „innovation2business“, „innovation2market“ und „innovation4transformation“ und trägt dazu bei, die Innovationskraft des Landes sichtbar zu machen.

Über PlasmidFactory

Die PlasmidFactory GmbH mit Sitz in Bielefeld ist ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Plasmiden und Minicircles. Die Produkte werden in Forschungs-, präklinischen und klinischen Projekten eingesetzt und decken Anwendungen von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung innovativer Gen- und Zelltherapien ab. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Kundennutzen unterstützt PlasmidFactory seit 2000 internationale Partner aus Wissenschaft und Industrie bei der Umsetzung ihrer biotechnologischen Innovationen.

Kontakt:

Dr. Marcello Stein (Senior Director Marketing)

PlasmidFactory GmbH

Meisenstraße 96

33607 Bielefeld, Germany

+49 521 2997 350

presse@plasmidfactory.com

10. Life Science Pitch Day im IZB: Wo Visionäre auf Kapitalgeber treffen

IZB

IZBIZB Geschäftsführer Christian Gnam hieß die Gäste des 10. Life Science Pitch Day im IZB herzlich willkommen. ©IZB

Beim Jubiläums-Pitch Day im IZB stellten zehn ausgewählte Start-ups ihre wegweisenden Ideen einer hochkarätigen Runde von Investoren vor.

Martinsried bei München, 16. Juli 2025 – Bereits zum zehnten Mal lud das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) am 15. Juni 2025 in Zusammenarbeit mit dem High-Tech Gründerfonds (HTGF), Bayer, Boehringer Ingelheim und MEDICE zum Life Science Pitch Day – einem etablierten Format, das vielversprechende Biotech-Start-ups mit führenden Investoren und Entscheidungsträgern aus der Industrie zusammenbringt.

Zum Auftakt begrüßte Christian Gnam, Geschäftsführer des IZB, die Gäste und gab Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Gründerzentrums. Gemeinsam mit den Mitveranstaltern Dr. Achim Plum (Managing Director, HTGF), Ingo Klöckner (Head of Portfolio Strategy & Reporting, Leaps by Bayer) und Dr. Sebastian Kreuz (Executive Director, BI Venture Fund) eröffnete er das Event. Die Moderation übernahm Dr. Laura Pedroza (Senior Investment Manager, HTGF).

Im Rahmen des Events präsentierten zehn ausgewählte Start-ups ihre innovativen Ansätze zur Lösung drängender medizinischer Herausforderungen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, ihre Technologien und Geschäftsmodelle einer Gruppe von über 80 renommierten Investoren und Experten aus der Life-Science-Branche vorzustellen.

„Mit dem 10. Life Science Pitch Day haben wir dieses Jahr – neben unserem 30-jährigen Bestehen – nicht nur ein weiteres Jubiläum am IZB gefeiert, sondern auch gezeigt, wie wichtig Martinsried als Standort für biowissenschaftliche Innovationen ist. Dieses Event bietet innovativen Start-ups eine Bühne und den direkten Zugang zu führenden Investoren. Ich danke unseren langjährigen Partnern für die kontinuierliche Unterstützung dieses einzigartigen Formats,“ kommentierte Christian Gnam, Geschäftsführer des IZB.

„Die Qualität der Präsentationen auf dem Life Science Pitch Day war beeindruckend. Hier trifft wissenschaftliche Exzellenz auf Unternehmergeist - der Treibstoff für den Innovationsmotor der Biotechnologie und ein Fundus für Life-Science-Investoren“, so Achim Plum, HTGF.

„Der Life Science Pitch Day 2025 hat einmal mehr gezeigt, wie viel Innovationskraft in der Szene steckt. Die vorgestellten Technologien und Ideen machen optimistisch und neugierig auf eine neue Generation medizinischer Durchbrüche“, freut sich Sebastian Kreuz, Boehringer Ingelheim Venture Fund.

„Ein inspirierender Tag mit visionären Gründern, starken Partnern und spannenden Gesprächen und viel Zeit fürs Networking. Beim zehnten Mal ist der Pitch Day längst ein fester, wichtiger Termin für die Life-Science-Community geworden“, erklärt Ingo Klöckner, Leaps by Bayer.

Folgende Projektteams präsentierten ihre innovative Forschung am 10. Munich Life Science Pitch Day:

- Toleris Biotherapeutics, Valentin Bruttel: Entwickelt neuartige Biologika, die Mechanismen der Immuntoleranz aus der Schwangerschaft nutzen, um Autoimmunerkrankungen gezielt zu behandeln.

- Tacalyx, Dr. Peter Sondermann: Entwickelt innovative monoklonale Antikörpertherapien zur Behandlung von Krebs, die gezielt gegen Tumor-assoziierte Kohlenhydrat-Antigene (TACAs) gerichtet sind.

- RN.AI Therapeutics, Dr. Justin S. Antony:Entwickelt KI-gestützte, präzise Kombinationstherapien zur Behandlung von inflammatorischen und immunologischen Erkrankungen.

- PHAME Therapeutics, Konstantin Hinnah: Nutzt eine proprietäre Discovery-Plattform zur Entwicklung funktioneller Antikörper gegen GPCRs, einer Schlüsselzielstruktur bei chronischen Erkrankungen.

- Dimericon Therapeutics, Ulrich Kessler: Entwickelt Präzisionstherapien für die Onkologie auf Basis neuartiger Wirkstoffe, die schwer zugängliche intrinsisch ungeordnete Proteine adressieren.

- Mighto Therapeutics, Dr. Hermann-J. Kaiser:Arbeitet an krankheitsmodifizierenden Therapien für mitochondriale Erkrankungen.

- Synendos Therapeutics, Andrea Chicca:Klinische Entwicklung neuartiger Therapien für neuropsychiatrische Erkrankungen wie PTBS durch gezielte Modulation des endocannabinoiden Systems.

- ARI-tx, Sebastian Hogl: Entwickelt eine inhalative First-in-Class-Therapie zur Geweberegeneration bei COPD-CB und anderen muko-obstruktiven Lungenerkrankungen.

- Dense Immune, Zahra Ghodratian: Entwickelt eine bioengineerte Immuntherapie zur Prävention und Behandlung von HCMV bei immungeschwächten Patienten.

- REVIER Therapeutics, Eva van Rooij:Entwicklung neuartiger Therapien für HFpEF, eine häufige Herzinsuffizienz, durch gezielte Hemmung der Class-IIa-HDAC-Aktivität.

Über das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) in Martinsried bei München

Die 1995 gegründete Fördergesellschaft IZB mbH betreibt die Innovations- und Gründerzentren für Biotechnologie in Planegg-Martinsried und Freising-Weihenstephan und hat sich zu einem führenden Biotechnologiezentrum entwickelt. Im Mai 2025 feierte das IZB 30 Jahre Förderung wissenschaftlicher und unternehmerischer Innovation. Auf 26.000 m2 sind derzeit mehr als 40 Biotech-Unternehmen und Life-Science-Firmen mit über 700 Mitarbeitern ansässig. Hier wird an der Entwicklung von Medikamenten gegen schwerste Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und verschiedene Autoimmunkrankheiten gearbeitet. Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg der IZBs ist die räumliche Nähe zur Spitzenforschung auf dem Campus Martinsried/Großhadern und dem Campus Weihenstephan. Auch die Infrastrukturmaßnahmen wie der Fakultätsclub G2B (Gateway to Biotech), die IZB-Residenz CAMPUS AT HOME, die Kindergärten Bio Kids und Bio Kids2 sowie die Restaurants SEVEN AND MORE und THE BOWL Food Lounge sind Standortfaktoren, die von den Unternehmensgründern sehr geschätzt werden.

Weitere Informationen unter www.izb-online.de.

Pressekontakt und Anforderung von Fotomaterial:

Marion Köhler, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fördergesellschaft IZB mbH, Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie

Am Klopferspitz 19

D-82152 Planegg-Martinsried

Telefon: +49 (0)89/55 279 48-17

E-Mail: koehler@izb-online.de

Über den HTGF – High-Tech Gründerfonds

Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa, der Startups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie finanziert. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Startups in allen Phasen ihrer Entwicklung hin zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und kann sich in weiteren Finanzierungsrunden signifikant beteiligen. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat er mehr als 780 Startups finanziert und fast 200 erfolgreiche Exits realisiert. Der HTGF hat über 2 Mrd. Euro Fondsvolumen.

Zu den Fondsinvestoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW Capital sowie 45 Unternehmen und Family Offices.

Weitere Informationen unter HTGF.de oder auf LinkedIn.

Medienkontakt

High-Tech Gründerfonds Management GmbH

Tobias Jacob, Senior Marketing & Communications Manager

T.: +49 228 – 82300 – 121

t.jacob@htgf.de

SPT Labtech wird Illumina Qualified Methods Partner nach erfolgreicher Automatisierung von Illumina DNA Prep auf der Liquid-Handling-Plattform firefly®

SPT Labtech

SPT LabtechSPT Labtech, ein weltweit führender Anbieter innovativer Technologien für die Laborautomatisierung, wurde in das Illumina-Partnerprogramm zur Entwicklung von Illumina Qualified Methods aufgenommen. Dieser Schritt folgte der erfolgreichen Entwicklung und Qualifizierung eines automatisierten Workflows für die Illumina DNA Prep Bibliotheksvorbereitung (Library preparation) auf firefly.

Die Partnerschaft spiegelt die steigende Nachfrage nach skalierbaren, effizienten und benutzerfreundlichen Lösungen für die Library Preparation wider, die den Anforderungen von Genomiklaboren sowohl in der translationalen Forschung als auch in Hochdurchsatzlaboren gerecht werden. firefly wurde von Illumina offiziell für seine zuverlässige Leistung und benutzerfreundliche Automatisierung des Illumina DNA Prep Workflows anerkannt.

firefly vereint präzises Pipettieren mit leistungsstarker Vielseitigkeit auf einer kompakten Grundfläche. Die all-in-one Liquid-Handling Plattform ermöglicht es Laboren, komplexe Next-Generation-Sequencing Workflows mit minimalem Aufwand zu automatisieren. Die einzigartige Dual-Head-Pipettiertechnologie, in Kombination mit der intuitiven Software, reduziert die Hands-on-Time und verbessert die Reproduzierbarkeit, während der Durchsatz flexibel an sich verändernde Anforderungen angepasst werden kann.

„Wir freuen uns sehr über die Ernennung zum Illumina Qualified Automation Partner“, sagt Morten Frost, Chief Commercial Officer bei SPT Labtech. „Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit unserer firefly Liquid-Handling Plattform, robuste Automatisierung für etablierte Workflows wie Illumina DNA Prep bereitzustellen, während sie Flexibilität und Zugang für Labore jeder Größe bewahrt. Es ist ein Beweis für unser Engagement, einfache und skalierbare Automatisierung zu ermöglichen, ohne Kompromisse bei der Datenqualität einzugehen.“

„Automatisierung ist entscheidend, um unser Versprechen eines umfassenden Mehrwerts durch effizientere Workflows für unsere Kunden zu erfüllen“, erklärt Jason Johnson, Vice President und Head of Global Product Management bei Illumina. „Die Aufnahme von SPT Labtech als Illumina Qualified Automation Partner ermöglicht mehr Kunden den Zugang zu automatisierten Workflows und unterstützt unsere Strategie, NGS weltweit für Labore einfacher zu machen.“

Labore können die firefly-Plattform mithilfe qualifizierter Methoden, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und mit vollständiger Integration in Workflows sicher für die Automatisierung von Illumina DNA Prep einsetzen. Diese Partnerschaft gewährleistet außerdem die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen SPT Labtech und Illumina, um neue Anwendungen und sich wandelnde Anforderungen an die Bibliotheksvorbereitung für die Sequenzierung zu unterstützen.

Die von Illumina qualifizierten Protokolle für Illumina DNA Prep auf firefly sind jetzt verfügbar, weitere Anwendungshinweise und Ressourcen zur Automatisierung von Illumina Workflows finden Sie auf www.sptlabtech.com sowie www.illumina.com.

Hier erhalten Sie direkten Zugriff auf die firefly Applikation für Illumina DNA Prep.

Kontakt

Claudia Kettel-Mokhliss, Regional Marketing Manager - Europe, SPT Labtech

E-Mail: claudia.kettel@sptlabtech.com

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.sptlabtech.com und folgen Sie uns auf LinkedIn @SPT Labtech.

Vetter feiert Spatenstich für klinische Produktionsstätte in den USA

Vetter Pharma

Vetter Pharma Teilnehmer der feierlichen Zeremonie

zum Baubeginn des neuen klinischen Produktionsstandorts (von links nach rechts):

Tom Kikta, Wolfgang Kerkhoff, Gunther Strothe, Dr. Susanne Lemaine, Senator h.c. Udo J. Vetter,

Andrew Goczkowski, Thomas Otto, Thomas Rübekeil, Henryk Badack, RT Evans.

Pharmadienstleister errichtet neuen Standort im Großraum Chicago

- Fertigstellung soll bis Ende 2029 erfolgen

- Moderner Standort mit ganzheitlichem Ansatz für hochmoderne Herstellprozesse

- Voraussetzungen für mehr Kapazitäten in der frühen klinischen Abfüllung geschaffen

Ravensburg, Deutschland / Des Plaines, Illinois, 27. Juni 2025:

Vetter, Partner globaler Pharma- und Biotech-Unternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente, setzte am 26. Juni feierlich den ersten Spatenstich für den Baubeginn seines neuen klinischen Standorts in Des Plaines. Die entsprechende Baugenehmigung erhielt der Pharmadienstleister im April dieses Jahres, woraufhin die ersten Arbeiten auf dem Gelände begannen. Mit einer Investition von etwa 250 Millionen Euro unterstreicht das Projekt Vetters nachhaltiges Engagement, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die frühe klinische Entwicklung anzubieten.

„In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es ein positives Signal, dass ein internationales Unternehmen wie Vetter eine so bedeutende Investition vornimmt, um seine Präsenz hier im Großraum Chicago auszubauen“, erklärte Andrew Goczkowski, Bürgermeister von Des Plaines. „Dieser neue Standort wird hochwertige Arbeitsplätze schaffen als auch unsere lokale Wirtschaft bereichern. Wir freuen uns, Vetter hier in Des Plaines willkommen zu heißen.“

Geplanter Betriebsstart 2029

Die Baupläne umfassen eine rund 15.000 Quadratmeter große klinische Produktionsstätte für die Materialvorbereitung, Lösungsherstellung sowie die aseptische Abfüllung. Zusätzliche Gebäude bieten Platz für die Materiallagerung, Laborräume sowie Büros. Der klinische Standort wird voraussichtlich Ende 2029 fertiggestellt sein und den Status "Ready for Mediafill" erreicht haben. Im Anschluss plant Vetter den vollständigen Umzug des heutigen klinischen Betriebs von Skokie nach Des Plaines.

„Der heutige Spatenstich ist ein weiterer Meilenstein in unseren fortlaufenden Expansionsplänen“, sagte Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie. „Mit dem Neubau können wir unseren Kunden noch bessere klinische Prozesse und Kapazitäten anbieten und gleichzeitig unsere Präsenz in den USA deutlich verstärken. Einen großen Dank möchten wir an die Vertreter des Illinois Science + Technology Park aussprechen, die uns 2009 mit großer Gastfreundschaft empfangen und uns seither bei unseren Produktionsaktivitäten vor Ort stets unterstützt haben.”

Vetter-Vertreter, Gemeinde-Repräsentanten und weitere Gäste trafen sich auf dem Gelände in Des Plaines zum feierlichen ersten Spatenstich. Während der Veranstaltung wurden die Baupläne vorgestellt und die Bedeutung des Projekts für Vetter hervorgehoben.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

„Dieser neue Standort markiert den Beginn eines neuen Kapitels in unserer US-Erfolgsgeschichte“, erklärte Vetter-Geschäftsführer Henryk Badack. „Zusammen mit unserem klinischen Standort in Rankweil, Österreich, können wir so den steigenden Bedürfnissen unserer Kunden bei ihren komplexen Entwicklungsprojekten gerecht werden und unsere Position als zuverlässiger Partner bereits in den bedeutenden frühen Entwicklungsphasen innovativer Medikamente stärken.“

Die bestehenden Gebäude auf dem Gelände in Des Plaines werden erhalten. Mit 80.000 Quadratmeter bietet das Grundstück ideale Voraussetzungen für strategische Erweiterungen – abgestimmt auf internationale Marktbewegungen, Kundenanforderungen und die Investitionsvorhaben in Deutschland und Österreich.

Das 1950 als Apotheke in Ravensburg gegründete Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 75jähriges Bestehen. Das Familienunternehmen steht seitdem für Qualität, Verantwortung und großes Engagement zur Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten weltweit.

Über Vetter

Vetter ist eine führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Als Global Player ist der unabhängige Pharmadienstleister mit eigenen Vertriebsstandorten in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur nahe an seinen Kunden.

Weltweit vertrauen kleine und große Pharma- und Biotechunternehmen auf die jahrzehntelange Erfahrung, die hohe Qualität, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das Engagement der über 7.000 Mitarbeitenden. In enger Partnerschaft mit seinen Kunden versorgt Vetter Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt mit teils lebensnotwendigen Medikamenten. Die CDMO unterstützt von der Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis hin zu vielfältigen Montage- undVerpackungsangeboten für Vials, Spritzen und Karpulen. Mit innovativen Lösungen entwickelt der Pharmadienstleister gemeinsam mit seinen Auftraggebern vorgefüllte Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance.

Vetter ist ein Vorreiter in der Branche beim Thema Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Der Pharmadienstleister ist Mitglied des UN Global Compact, der Science Based Target initiative (SBTi) und hält den Gold Status im EcoVadis-Ranking. Vielfache Preise wie die CDMO Leadership Awards, der Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award oder die Auszeichnung als Best Managed Company unterstreichen das Engagement für nachhaltiges Wirtschaften. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vetter-pharma.com und folgen Sie Vetter auf LinkedIn.

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

Markus Kirchner

Unternehmenssprecher / Media Relations

Eywiesenstraße 5

88212 Ravensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)751-3700-3729

E-Mail: PRnews@vetter-pharma.com

Joe Communications GmbH

Commercial register / Handelsregister Stuttgart HRB769013

Managing directors / Geschäftsführerinnen Lori Russo & Meike Grisson