Zwischen Zytokinen, Neurotransmittern und mikrobiellen Metaboliten – warum die richtige Kommunikation von Darmmikrobiom, Immunzellen und Gehirn wichtig ist

Immer mehr Studien zeigen, dass ein Ungleichgewicht imDarmmikrobiom, Patienten mit verschiedenen neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer,negativ beeinflusst und ein Fortschreiten der Krankheit begünstigt. Für dieForschung an Alzheimer bietet DunnLabortechnik Antikörper gegen Amyloid-betaund Tau an. Aber woher weiß unser Gehirn von den Millionen von Mikroben inunserem Darm?

Die Mikroorganismen in unserem Darm kommunizieren mitunserem Gehirn, indem sie verschiedene Metabolite, wie kurzkettige Fettsäuren,freisetzen. Diese mikrobiellen Metabolite können von spezialisiertenenteroendokrinen Zellen im Gastrointestinaltrakt wahrgenommen werden, welchedirekt mit dem Vagusnerv kommunizieren. Als zentraler Bestandteil desparasympathischen Nervensystems leitet der Vagusnerv diese Signale an daszentrale Nervensystem weiter.

Unser Immunsystem toleriert eine große Vielzahl annützlichen Mikroben, gleichzeitig überwacht es den Darm auf potenziellpathogene Stränge. Immunzellen tragen zum Zytokin-Milieu im Darm bei undbeeinflussen dort die Freisetzung verschiedener Neurotransmitter.

Alzheimer ist eine der häufigsten altersbedingenneurologischen Erkrankungen der älteren Bevölkerung. Studien, die das Mikrobiomin Alzheimerpatienten im Vergleich zu gleichaltrigen Kontrollen analysierten,fanden signifikante Unterschiede in dessen Zusammensetzung. Anhand vonStuhltransplantationsexperimenten konnte eine starke Reduktion an Amyloid-betaPlaques bei kranken Mäusen nach einer Transplantation mit Stuhl von gesundenMäusen beobachtet werden. Dieser Austausch des zuvor „deregulierten“ Mikrobiomsbeeinflusste folglich das Metabolom des Darms, sowie die lokale Expression vonZytokinen, sodass Darm-Gehirn-Kommunikation verändert, und pathologischeZustände im Gehirn verbessert wurden.

Alzheimer ist eine der häufigsten altersbedingenneurologischen Erkrankungen der älteren Bevölkerung. Studien, die das Mikrobiomin Alzheimerpatienten im Vergleich zu gleichaltrigen Kontrollen analysierten,fanden signifikante Unterschiede in dessen Zusammensetzung. Anhand vonStuhltransplantationsexperimenten konnte eine starke Reduktion an Amyloid-betaPlaques bei kranken Mäusen nach einer Transplantation mit Stuhl von gesundenMäusen beobachtet werden. Dieser Austausch des zuvor „deregulierten“ Mikrobiomsbeeinflusste folglich das Metabolom des Darms, sowie die lokale Expression vonZytokinen, sodass Darm-Gehirn-Kommunikation verändert, und pathologischeZustände im Gehirn verbessert wurden.

Für einen systemischen Blick auf Alzheimer bietet Dunn Labortechnik eine breite Palette anverschiedenen Immunreagenzien von namenhaften Herstellern, wie InnovativeResearch, Meridian Bioscience, Immunology Consultants Laboratory (ICL) und IconMedlab, an. Das Portfolio umfasst humane Plasma- und Serumproben vonNormalspendern und Alzheimerpatienten, sowie rekombinante Proteine, ELISA-Kitsund mehr. Sie haben schon den perfekten Antikörper, benötigen jedoch ein HRPoder AP-Konjugat? Probieren Sie die Konjugationskits von MOSS aus.

Kompakte Probenlagerung bei -20°C

comPACT® von SPT Labtech ist ein automatisiertesSample Management System, das ein zuverlässigesCompound Management bei -20°C sicherstellt. Aufgrund seiner kompakten Größe von1,35 x 0,8 x 1,98 m (LxBxH) kann er in kleinen und großen Laboren installiertwerden. Seine Bauweise erlaubt die Lagerung von 40.000 2D-barcodiertenRöhrchen und ermöglicht einen Durchsatz von rund 14 Racks bzw. 2.688 Röhrchenpro Tag.

Die Ein- und Auslagerung sowie der Probentransport imSystem erfolgt mithilfe einer robusten und seit Jahren bewährten pneumatischenTechnologie von SPT Labtech. Diese vermeidet mechanische Robotertechnik imBereich von -20°C. Die Röhrchen werden einzeln und ohne Rack im Systemgelagert. Das integrierte pneumatische Cherry-Picking vermeidet die manuelle Suche.Die Ein- und Auslagerung erfolgt über eine Proben-Ladezone, ohne dass derFreezer geöffnet werden muss. Nachteilige Einfrier- und Auftauprozesse könnensomit vermieden und die Integrität der Proben geschützt werden.

Das modulare Konzept ermöglicht eine flexible Erweiterungje nach steigendem Bedarf. Einzelne Module können dabei dezentral anverschiedenen Orten platziert werden. Der Transport der Proben zwischen den Einheitensowie den Ein- und Ausgabestationen erfolgt mit der Kraft der Pneumatik.

Darüber hinaus kann comPACT in bestehende Laborsysteme integriert werden. EinfacheSchnittstellen ermöglichen eine gute Anbindung an Laborinformationsmanagementsysteme(LIMS) sowie an automatische Sample Management Workflows.

Webinar: AutomatischesProbenmanagement verbessert Effizienz und Leistung im Labor

Erfahren Sie, wie häufige Schwachstellen in Probenlagerungsprozessenidentifiziert werden, was bei der automatisierten Probenlagerung berücksichtigtwerden sollte und wie verschiedene Automatisierungsstufen genutzt werden, um spezifischeBedürfnisse im Labor zu erfüllen.

Mit Klick auf den Linkerfahren Sie mehr! https://www.sptlabtech.com/efficiency-redefined-navigating-automated-sample-management-for-improved-lab-performance-register

Produkt der Woche: Benutzerfreundliche „Guardian®” mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II von Monmouth Scientific

Die von der Firma MonmouthScientific hergestellten - und von Dunn Labortechnik vertriebenen - „Guardian” mikrobiologischeSicherheitswerkbänke gehören zu der neuesten Generation von Laminar AirflowSystemen. Die biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II ist ein speziellbelüftetes Gehäuse, das für den Umgang mit sterilem Material und für sensibleProzesse entwickelt wurde, bei denen biologische Proben verwendet werden undeine sichere Arbeitszone erforderlich ist. Sie bietet Schutz für den Benutzer,die Proben und die Umgebung. Auf Geräteteile wird eine fünfjährige Garantiegewährt.

Diese Klasse vonmikrobiologischen Sicherheitswerkbänken wird nach Leistungsanforderungen (BS EN12469:2000) konstruiert und gebaut, die von der führenden britischen Behördefür BioSicherheitswerkbänke, die Health Protection Agency in Porton Down,geprüft und genehmigt wurden.

Die effektive Biosicherheitslösungwird nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und ist mit hochwertigenHEPA-Filtern (99,997 % Effizienz bei 0,3 Mikron) ausgestattet. Sie schafft einesaubere Umgebung der ISO-Klasse 4 und verfügt über ein intuitives Steuerungssystem,energieeffiziente LED-Beleuchtung und eine Visionaire®Touchscreen-Bedienoberfläche für einen kontrollierten Luftstrom und UV-Sterilisationsfunktionen.

Die mikrobiologischenSicherheitswerkbänke der Klasse II arbeiten mit einem Luftstrom, der über dieFrontöffnung in die Werkbank gesaugt wird. Dieser nach innen gerichteteLuftstrom (Personenschutz) verhindert, dass die bei mikrobiologischen Prozessenentstehenden Aerosole durch die Frontöffnung entweichen können. Ein vertikaler,nach unten gerichteter HEPA-gefilterter laminarer Luftstrom (Produktschutz)strömt unidirektional von der Vorderseite des Schranks herab und erzeugt einenLuftvorhang, während er das Gehäuse kontinuierlich von luftgetragenen Partikelnbefreit und sicherstellt, dass die Arbeitsprobe vor Kontamination geschütztist. Die kontaminierte Luft wird dann in ein HEPA-Filtersystem geführt (Umgebungsschutz),bevor sie sicher aus dem Gehäuse abgeleitet wird.

Biologische Sicherheitswerkbänkeder Klasse II eignen sich für Arbeiten mit mikrobiologischen Arbeitsstoffen,die den Biosicherheitsstufen 1, 2, 3 oder 4 zugeordnet sind.

Bitte kontaktieren Sie uns fürdetaillierte Informationen, oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.dunnlab.de.

Webinar: Fortschritte in der Medizinischen Chemie durch Low-Volume Liquid Handling im Hochdurchsatz

Dank neuer computergestützter Methoden und fortschreitender Automatisierungist es möglich, neue chemische Verbindungen in größerem Maßstab auf ihreWirksamkeit hin zu scannen und zu validieren.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie mit Automatisierung - insbesondere mitdem Low-Volume Liquid Handling - die Anzahl der erzeugten Datenpunkte jeExperiment im nanomolaren Bereich gesteigert und damit der Durchsatz derScreenings in der medizinischen Chemie erhöht werden kann. Zudem erläuternwir, wie die Positive-Displacement-Technologie, durch ein präzises Handling vonFlüssigkeiten in einem sehr breiten Viskositäts- und Volumenbereich, dieReproduzierbarkeit deutlich verbessert

Das Cernak Labor an der Universität Michigan hat diese Technologieangewendet und ultra high-throughput Screenings für neue synthetischeVerbindungen in 1.536-Well-Platten entwickelt. Im Webinar wird auch dieVerwendung der Phactor Software erläutert, um das Daten Management zubeschleunigen.

Melden Sie sich jetzt zum Webinar am 5. November 2024,17:30 Uhr (CET) an

Anmeldung über diesen Link: Anmeldung - Sie habenInteresse, können zu diesem Zeitpunkt nicht teilnehmen?! So erhalten Sie beiAnmeldung einen Link mit der Aufzeichung des Webinars. Wir freuen uns über IhreAnmeldung.

Webinar: Automatisierung eines neuartigen Ansatzes für die enzymatische Gensynthese

Die Nachfrage nach synthetischer DNA steigt rapide an, da sie zurBeschleunigung der Grundlagenforschung in der Biologie sowie für dieArzneimittelentwicklung eingesetzt wird. Die Herstellung komplexer und langersynthetischer DNA-Fragmente im großen Maßstab unter Verwendung traditionellerPhosphoramidit-Chemie, stellt jedoch erhebliche Herausforderungen an die Genauigkeitund Nachhaltigkeit.

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Camena Bioscience einenneuartigen Ansatz für die DNA-Synthese entwickelt. Dieser kombiniert eine TdT-freieenzymbasierte Technologie mit dem strategischen Einsatz von automatisiertemLiquid-Handling. In diesem Webinar wird Marcella Ferrero, AutomationScientist bei Camena, den Ansatz darstellen und erläutern, wie er esermöglicht, eine neue Generation von Arzneimitteln zu entwickeln undgleichzeitig die Umweltauswirkungen lebenswichtiger Forschung zu reduzieren.

Die Inhalte des Webinars

- Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen bei der herkömmlichenDNA-Synthese in Bezug auf Durchsatz, Genauigkeit und Nachhaltigkeit.

- Hören Sie wie der TdT-freie, enzymbasierte Ansatz vonCamena Bioscience zur DNA-Synthese es Forschern ermöglicht, synthetischeGene jeder Sequenz, Länge oder Komplexität herzustellen und dabei den Einsatztoxischer Substanzen zu minimieren.

- Lernen Sie mehr über die Implentierung der Automatisierungsowie die Herausforderungen, die das Team von Camena dabei bewältigt hat.

Melden Sie sich jetzt zum Webinar am 5. November 2024, 17:30Uhr (CET) an!

Anmeldung über diesen Link: https://event.on24.com/wcc/r/4723155/5DDDA5CD6DC2CBC53FC485387FF9C59D?partnerref=biotechnologiede

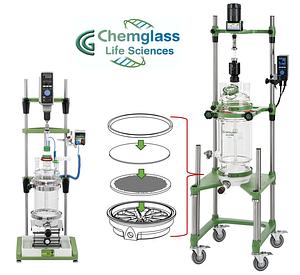

Prozess Filterreaktoren für die Chemie von Dunn Labortechnik

Dunn Labortechnik bietetvon Chemglass Life Sciences eine breite Palette von Reaktorsystemen ausBorosilikatglas an, darunter auch Prozessfilterreaktoren verschiedenerGrößen. Die Chemglass Filterreaktorsysteme sind eine gute Wahl für dieDurchführung von chemischen Prozessen, die sowohl Mischvorgänge als auch Vakuum-oder Schwerkraftfiltrationsschritte beinhalten.

Das Standard-Reaktorsortimentumfasst ummantelte und nicht-ummantelte „Benchtop“-Filterreaktoren mit ein bisfünf Litern Reaktionsvolumen sowie größere Filterreaktorsysteme (10-20 Liter)mit passenden Rollengestellen. Darüber hinaus sind kundenspezifische Systememit Reaktionsvolumina von bis zu 65 Litern und einem einzigartigen, seitlichausschwenkbaren Filterboden auf Anfrage erhältlich.

Die ChemglassFilter-Reaktorsysteme haben einen PTFE-Filterboden, der aus einer Filterbasis,einer Filterträgerplatte mit Löchern und einem 30 µm porösen PTFE-Filterbesteht. Verschiedene Arten von Rührern, abnehmbare Ablassventile, Adapter undAuffangwannen vervollständigen die breite Produktpalette.

Optional für alleReaktorsysteme erhältlich sind: Ummantelte Reaktorgefäße zur Temperierung überexterne Systeme (flüssigkeitsbasierte Kühl-/Heizsysteme, Zirkulatoren). UmfangreichesZubehör wie Temperatur- und pH-Sonden, Pulverzugabe-Trichter, Rückflusskühlerund passende Adapter ergänzen die Basissysteme und ermöglichen eine einfacheHandhabung durch den Anwender.

Zusatzmodule wieDestillationsböden oder Rollwagen und Gaswäscher erlauben eine einfacheAbtrennung flüchtiger Bestandteile und eine umweltfreundlicheProzessgestaltung.

Das spezielle Design derChemglass-Reaktorsysteme steht für eine einfache Installation aller Komponentenund Handhabung des Systems. Aufgrund der kompakten Bauweise passen dieReaktorsysteme unter die meisten Standardabzüge.

Vollständig automatisierte End-to-End Workflows für die NGS Probenvorbereitung mit firefly®+ von SPT Labtech

firefly+ setzt neue Maßstäbe für Effizienz in der Genomikdurch ein kompaktes und intuitives Liquid-Handling Instrument mit maximalerWalk-Away-Time

SPT Labtech hat mit firefly+ ein Erweiterungsmodulfür die kompakte all-in-one Liquid-Handling-Lösung firefly auf den Marktgebracht. Das neue Gerät ist mit einem on-Deck Thermocycler ausgestattet und erweitertdie Kapazitäten für Pipettenspitzen und Labware. Dadurch können noch komplexereEnd-to-End-Workflows für die NGS Probenvorbereitung durchgeführt werden, ohne dasmanuelle Eingriffe erforderlich sind. Wissenschaftler können ihre Zeit somitwertschöpfenderen Aufgaben widmen.

Das neue Modul erhöht die Leistungsfähigkeit der fireflyPlattform, die Technologien wie Pipettieren, Dispensieren,Inkubieren und Schütteln in einem einzigen Instrument miteinander vereint. EinRoboter-Greifer im firefly+ sorgt für einen nahtlosen Transfer zwischen allenFunktionen von firefly und firefly+.

Kompaktes Design und Benutzerfreundlichkeit stehen beider Entwicklung von firefly im Vordergrund. Im Vergleich zu herkömmlichenLiquid-Handling Geräten bietet die Erweiterung die Vorteile einer integriertenAutomatisierung, ohne dass viel zusätzliche Laborstellfläche benötigt wird oderspezielle Programmierkenntnisse erforderlich sind. Das firefly Systemeinschließlich firefly+ benötigt eine Stellfläche von etwas mehr als einemMeter in der Breite und passt bequem auf einen Standard-Labortisch. Dieanwenderfreundliche Software vereinfacht insbesondere dieEntwicklung, Durchführung und das Weiterleiten der Protokolle an ausgewählteAnwender.

Ist der Thermocycler imfirefly+ in Betrieb, so können dennoch alle weiteren Liquid-Handling-Funktionenund Prozessmodule im firefly im vollem Umfang genutzt werden. DieseVielseitigkeit wird den unterschiedlichen Herausforderungen im Labor gerechtund fördert die Effizienz genomischer Workflows.

Kontakt

Claudia Kettel-Mokhliss, Regional Marketing Manager -Europe, SPT Labtech

E-Mail: claudia.kettel@sptlabtech.com

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.sptlabtech.com und folgen Sie uns auf X @SPTLabtech sowie auf LinkedIn@SPT Labtech.

Zu Besuch bei der Algenforscherin

Wie aus Algen nachhaltige Innovationen entstehen: Beim Green Blue Project der Hochschule Kaiserslautern zeigt sich, wie Mikroalgen einen entscheidenden Beitrag zur Bioökonomie leisten können. Unter der Leitung von Dr. Eve Menger-Krug werden aus Algen nicht nur ein Bioklebstoff entwickelt, der den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln effizienter gestalten wird, sondern auch neue Ansätze für eine nachhaltige Landwirtschaft erprobt.

Im Rahmen des Projekts werden Algen in Photobioreaktoren unter kontrollierten Bedingungen gezüchtet, um ihre wertvollen Inhaltsstoffe nutzbar zu machen. Diese werden nicht nur in der Pflanzenproduktion, sondern auch in innovativen Recyclingverfahren eingesetzt, beispielsweise zur Wiederverwertung von Reststoffen aus dem Weinbau. Auf dem Weingut Menger-Krug in Deidesheim wachsen Algen und Nutzpflanzen in einem hydrophonischen System zusammen und bilden so ein geschlossenes Kreislaufsystem.

Das Projekt verbindet auf eindrucksvolle Weise Landwirtschaft, Wissenschaft und Technologie, um Lösungen für zentrale Herausforderungen der Zukunft zu finden. Algen bieten nicht nur neue Wege für den Pflanzenschutz, sondern auch zur Ressourcenschonung und Klimaneutralität. Hier wird eine zukunftsweisende Vision für eine nachhaltigere Landwirtschaft erlebbar.

Gelegenheit für kleineres Budget: 4-Kanal Cobra Nano Dispenser Demosystem von Art Robbins Instruments

Dunn Labortechnik präsentiert den 4-Kanal Cobra Nano Dispenser vonArt Robbins Instruments. Die „Cobra“ ist ideal für die Vorbereitungvon PCR Mastermixen, biochemischen Assays und zur Medikamentenentwicklung.

Das System besitzt ein Deck mit 2 Plattenpositionen und kann mitPCR-Platten mit komplettem und halbem Rand sowie allen 96-Well, 384-Well undsogar 1536-Well Platten im ANSI/SLAS Format bestückt werden. Aspiriert werdenkann aus Deep-Well Blöcken oder 0,2 ml, 1,0 oder 2,0 ml Röhrchen. DasSystem benötigt keine Verbrauchsmaterialien und spart dadurch Kosten ein.Waschreservoir und -pumpe sind in die „Cobra“ integriert.

Die „Cobra“ kann Volumen ab 300 nl dispensieren, aber auch Platten überden „Bulk Dispense“ Modus mit bis zu 5 ml pro Well aus der Flasche befüllen.Das 4-Kanal System bietet die Möglichkeit, jedes beliebige Volumen in alleWells mit 4 unabhängigen Reagenzien im selben Durchlauf zu dispensieren.Kombinierte Modi mit „Bulk-Dispense“ und Aspirations-/Dispensions-Modus sindgenauso möglich wie das Dispensieren von Gradienten.

Die Windows-basierte Software ist einfach zu nutzen, und das System wirdmit mehreren Software-Lizenzen sowie einem PC geliefert. Es kann auch inautomatische Systeme zur Lagerung von Platten integriert werden.

Zurzeit bieten wir eine4-Kanal Cobra mit ca. 30 % Nachlass auf den Listenpreis an, aber gewährentrotzdem noch die volle Garantieperiode von einem Jahr.

Kontaktieren Sie uns, oder besuchen Sie unsere Webseite www.dunnlab.de für weitere Informationen.

NEU! Bei Dunn Labortechnik: Clotting Activity Tested Human-Plasma von Innovative Research

Die Gerinnungskaskade ist einhochregulierter Prozess, bei dem Fibrin und Thrombozyten im Blut ein stabilesAggregat bilden, welches Blutungen stoppt und ein Verbluten verhindert.Zusätzlich zu ihrer Funktion in der Hämostase, ist in den letzten Jahrendeutlich geworden, dass Gerinnungsfaktoren auch Entzündungsreaktionen fördernund verstärken können z.B. bei systemischen Krankheiten wie RheumatoiderArthritis oder Sepsis.

Sind Gerinnungsfaktoren imUngleichgewicht, kann es zu schweren und lebensbedrohlichen Komplikationenkommen. Individuen, mit genetischen Krankheiten wie Hämophilie, leiden anhäufigen, spontanen und langanhaltenden Blutungen. Personen mit Faktor-V-Leidenhingegen kämpfen mit einem erhöhten Risiko für die Bildung von Blutgerinnselnund venösen Thromboembolien, sowie einem erhöhten Risiko fürSchwangerschaftsverluste.

Für die regelmäßige Kontrolle desGesundheitszustandes von Patienten, die Gerinnungshemmer einnehmen müssen oderan Blutgerinnungsstörungen leiden, stehen zahlreiche, verschiedene Labortests zurVerfügung, die Auskunft über die Effektivität der Blutgerinnungskaskade desPatienten geben. Um Gerinnungsforschung zu beschleunigen und effizientergestalten zu können, stellt Innovative Research jetzt humanes Plasma vonEinzelspendern und Plasma-pools zur Verfügung, dessen aktivierte partielleThromboplastinzeit (aPTT) bereits ermittelt wurde. Bei diesem Test wird dieZeit in Sekunden bis zur Gerinnung gemessen, nachdem sie mithilfe von Kaolin undCephalin induziert wurde.

Das Plasma kann sowohl alsReferenz für Ihre eigenen Gerinnungstests dienen, als auch verwendet werden, umdie korrekte Lagerung des Plasmas zu kontrollieren, da wiederholtes Auftauenund Einfrieren die Koagulationszeit beeinflussen können.

Zudem bietet Innovative Research ELISA-Kitsfür viele Gerinnungsfaktoren, wie zum Beispiel Faktor II, V, VIII, X oder XIII,Faktor-defizientes Plasma, sowie rekombinante und aufgereinigte Proteine an.

Detaillierte Informationen sindbei Dunn Labortechnik unter www.dunnlab.de erhältlich. Bei Fragen könnenSie uns jederzeit gerne kontaktieren.